IESF IDF

IESF IDF

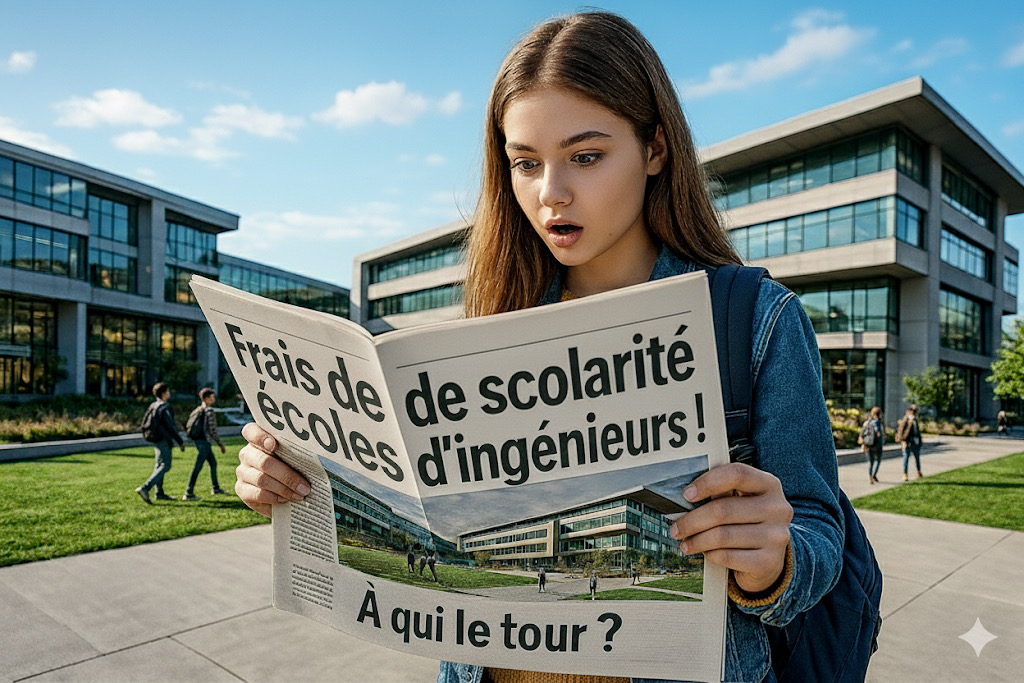

🧭 À qui le tour ? Les écoles d’ingénieurs publiques s’apprêtent à faire payer (davantage) leurs étudiants

Enquête de la rédaction IESF Region Ile de France

– Derrière les discours de gratuité, les écoles d’ingénieurs publiques françaises commencent à revoir leur modèle économique. Entre manque de moyens, ambitions internationales et équité sociale, la question taboue des frais de scolarité refait surface. Enquête sur un virage discret mais profond.

🎓 La fin du “tout gratuit” ?

Pendant des décennies, la voie royale vers le diplôme d’ingénieur — Mines, Centrale, Arts et Métiers, INP, etc. — reposait sur une promesse implicite : excellence académique et quasi-gratuité.

Les étudiants inscrits dans ces établissements payaient environ 600 à 650 euros par an, des montants symboliques, très loin des frais pratiqués dans les écoles privées ou les formations internationales.

Mais depuis quelques années, cette exception française s’effrite. Sous la pression budgétaire et la compétition mondiale, plusieurs écoles publiques ont déjà franchi le pas : hausse des droits d’inscription, différenciation selon le statut social ou la nationalité, voire tarification progressive.

L’article publié par Challenges en 2019 — “Les écoles d’ingénieurs publiques comme Centrale envisagent de faire payer les familles” — sonnait déjà l’alerte. Six ans plus tard, le constat est clair : le mouvement s’accélère.

💸 Pourquoi maintenant ?

Le malaise vient d’abord du financement.

Les écoles d’ingénieurs publiques dépendent majoritairement de subventions de l’État, qui couvrent les salaires, les locaux et une partie des investissements. Or, ces subventions stagnent depuis près de dix ans, pendant que les besoins explosent :

- modernisation des campus et des laboratoires,

- adaptation des formations aux transitions numérique et écologique,

- recrutement de chercheurs compétitifs à l’international,

- hausse des coûts de maintenance et d’énergie.

Résultat : selon la CDEFI (Conférence des directeurs des écoles françaises d’ingénieurs), près de la moitié des écoles publiques devraient présenter un budget déficitaire en 2025.

Certaines, comme Grenoble INP ou Centrale Lyon, parlent d’un “mur budgétaire”.

« Nous n’avons plus de marge de manœuvre. Si l’État n’augmente pas ses dotations, il faut bien trouver d’autres sources de financement », confie un directeur d’école sous couvert d’anonymat.

🧾 Les pionnières : Centrale et les IMT montrent la voie

Centrale : une “modulation sociale” en marche

Les Écoles Centrales — Lyon, Lille, Nantes, Marseille, Supélec (aujourd’hui CentraleSupélec) — font figure de laboratoire.

À partir de 2019, plusieurs d’entre elles ont expérimenté une hausse modérée des frais de scolarité pour les nouveaux entrants, autour de 2 500 € par an, contre 615 € auparavant.

En parallèle, un système de bourses internes a été créé pour compenser la hausse pour les étudiants modestes.

Leur argument : faire contribuer davantage ceux qui peuvent, tout en élargissant les moyens de financer des bourses, des logements et la modernisation des infrastructures.

“C’est paradoxalement une façon de renforcer la mixité sociale”, défendait à l’époque le président de la fondation Centrale.

IMT : les droits “différenciés”

Du côté des écoles du groupe Mines-Télécom (IMT), le tournant a déjà eu lieu.

Les étudiants non européens paient entre 3 000 € et 5 000 € par an, voire davantage dans certains masters.

Pour les étudiants français ou européens, les frais restent modérés, mais le principe d’un financement mixte (subvention publique + droits d’inscription) est désormais acté.

“C’est un modèle réaliste si l’on veut rester compétitifs face aux universités technologiques étrangères”, explique un responsable de Télécom Paris.

📊 Les chiffres du basculement

Une étude d’AEF Info révèle qu’entre 2012 et 2016, 13 écoles publiques d’ingénieurs ont déjà doublé leurs frais de scolarité.

Depuis, le mouvement s’est amplifié : CentraleSupélec, Mines Nancy, ENSEA, ENSG, ENSIIE, IMT Atlantique, Arts et Métiers, etc.

Le tarif moyen payé par un étudiant français reste autour de 600 €, mais pour les non-européens, la moyenne atteint déjà 3 500 €.

Certaines écoles, comme Polytechnique Montréal ou EPFL (Suisse), affichent des montants dix fois supérieurs — des références souvent citées dans les discussions internes.

🧩 Un tabou politique

Le sujet est explosif. En 2018, la tentative du gouvernement d’augmenter les frais d’inscription des étudiants étrangers à l’université avait déclenché un tollé.

Le Conseil constitutionnel avait rappelé le principe d’un “enseignement supérieur accessible à tous”, affirmant que toute hausse devait rester “modérée”.

C’est pourquoi les écoles d’ingénieurs publiques avancent à bas bruit.

Elles parlent de “modulation”, de “contribution”, de “tarification progressive” — jamais de “hausse” ou de “privatisation”.

Pourtant, le rapport de l’Institut Montaigne publié en 2024 est sans ambiguïté : il propose d’augmenter jusqu’à 4 000 € par an les frais dans les écoles d’ingénieurs publiques, afin de “former plus d’ingénieurs sans creuser le déficit public”.

L’idée : ceux qui bénéficieront plus tard de salaires élevés peuvent contribuer davantage à leur formation.

Mais cette approche, inspirée des modèles anglo-saxons, se heurte à la culture française de l’égalité d’accès.

⚖️ L’équation sociale : un risque de fracture

Pour les syndicats étudiants et enseignants, c’est une dérive dangereuse.

“Les écoles d’ingénieurs publiques ont une mission de service public. Si elles deviennent payantes, elles excluront des talents issus de milieux modestes”, alerte la CGT FERC Sup.

Le risque est double :

- perte de diversité sociale — alors même que les écoles sont déjà accusées d’élitisme,

- endettement des familles, à l’heure où les stages ou alternances ne suffisent plus à financer la vie étudiante.

L’argument de la “solidarité inversée” (faire payer les plus aisés) peine à convaincre.

Beaucoup redoutent une pente glissante : les hausses “modérées” d’aujourd’hui pourraient devenir la norme de demain.

🌍 Les étudiants étrangers en première ligne

Les premiers concernés par la hausse sont déjà identifiés : les étudiants non européens.

Depuis le décret “Bienvenue en France” de 2019, les universités et écoles publiques peuvent leur facturer des frais différenciés, bien supérieurs à ceux des étudiants européens.

Certaines écoles les appliquent déjà à plein régime :

- IMT Atlantique : 4 500 €/an

- Mines Nancy : 3 000 €/an

- Centrale Lyon : 2 500 € à 3 000 €

- INP Grenoble : 2 800 €

Or, les étudiants étrangers représentent jusqu’à 30 % des effectifs dans certaines écoles.

La tentation est forte de s’appuyer sur eux pour équilibrer les budgets.

Mais cette politique menace l’attractivité internationale du modèle français, réputé pour sa qualité et son accessibilité.

🏗️ Des modèles alternatifs émergent

Face à la controverse, plusieurs écoles explorent des solutions hybrides :

- Le financement par les entreprises partenaires, via la taxe d’apprentissage, les chaires industrielles et les programmes de recherche appliquée.

- Les formations en apprentissage, qui permettent aux étudiants de percevoir un salaire et de réduire le coût global.

- Les prêts d’honneur et bourses internes financés par les fondations d’écoles.

- Les contributions post-diplôme (“income share agreements”), où les anciens remboursent une partie du coût de leur formation une fois en emploi — un modèle encore marginal, mais discuté.

“Faire payer n’est pas un tabou, à condition que personne ne soit empêché d’étudier pour des raisons financières”, plaide un directeur de grande école.

🔍 Le ministère temporise

Du côté du ministère de l’Enseignement supérieur, la ligne officielle reste prudente.

Interrogée par L’Étudiant, la Première ministre Élisabeth Borne déclarait déjà en 2023 :

“Une hausse des frais d’inscription à l’université n’est pas envisagée.”

Mais la formulation laisse une brèche : les grandes écoles, juridiquement autonomes, peuvent moduler leurs droits dans certaines limites.

Et le ministère ferme souvent les yeux, tant que la “modération” est respectée.

En clair : tant qu’aucune école publique ne dépasse 4 000 € par an pour les étudiants européens, l’État ne s’en mêle pas.

🧮 À qui le tour ?

Tout indique que de nouvelles écoles suivront.

Plusieurs dossiers seraient à l’étude pour la rentrée 2026-2027 :

- Arts et Métiers : le conseil d’administration a déjà évoqué une hausse “progressive et sociale”.

- Grenoble INP : réflexion sur une tarification différenciée selon le revenu familial.

- ENSEA et ENSIIE : projets pilotes de modulation des droits pour les non-boursiers.

- Écoles du réseau Polytech : discussions internes sur la création d’un “tarif modulé” national.

Les syndicats parlent d’un “effet domino” : chaque école qui augmente ses frais ouvre la voie aux autres.

🧭 Le dilemme français

Entre excellence et équité, la France hésite.

Augmenter les frais pourrait renforcer les moyens et la visibilité internationale de ses écoles d’ingénieurs.

Mais cela reviendrait à tourner le dos à une tradition d’enseignement public accessible à tous — pilier du modèle républicain.

Ce dilemme, les directeurs d’école le résument ainsi :

“Nous sommes pris entre deux modèles : celui des universités gratuites, et celui des grandes écoles mondialisées. Nous essayons d’inventer un troisième chemin.”

📌 En résumé

|

Enjeu |

Situation actuelle |

Tendance |

|

Frais moyens en école publique |

~ 650 € par an |

Vers une hausse graduelle |

|

Frais non-UE |

2 500 € à 5 000 € |

Déjà généralisés |

|

Motifs invoqués |

Déficits, modernisation, attractivité |

“Contribuer selon ses moyens” |

|

Risques |

Exclusion sociale, inégalités, fuite des talents |

Contestation étudiante probable |

|

Prochaine étape |

Tarification modulée, financement mixte |

Rentrée 2026-2027 probable |

📣 Conclusion : la bascule silencieuse

Les écoles d’ingénieurs publiques ne sont pas encore devenues payantes au sens anglo-saxon du terme.

Mais la gratuité n’est plus un absolu.

Les hausses progressives, la modulation sociale et les contributions différenciées esquissent un changement de paradigme.

Ce que beaucoup redoutaient il y a dix ans est en train de se produire, discrètement mais sûrement.

Et la question n’est plus si les frais augmenteront, mais jusqu’où — et pour qui.

Rédaction IESF IdF

Accès au répertoire IESF

Accès au répertoire IESF